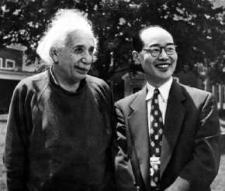

yukawa Hideki 1907- 1981

|

|

湯川秀樹博士は、日本人初のノーベル物理学賞を受賞した人物。 1929年、京都帝国大学理学部物理学科を卒業し、無給副手として玉城嘉十郎研究室に所属。1933年、大阪帝国大学理学部講師となり1935年、中間子論の英文第1報を雑誌に発表。1936年に助教授、1939年から京都帝国大学教授。その年ソルヴェイ会議に出席すべく渡欧したが、第二次世界大戦勃発のため帰国。1948年、招かれてプリンストン高等研究所客員教授となる。1949年、ノーベル物理学賞を受賞、コロンビア大学客員教授を務める。1953年に帰国し、京都大学基礎物理学研究所所長に就任。1955年、「ラッセル・アインシュタイン宣言」に署名、世界平和アピール七人委員会を結成。日本物理学会会長を1年間務める。1970年、京都大学を停年で退職する。 著書『目に見えないもの』『素粒子論序説』『現代科学と人間』『旅人』ほか。 |

湯川秀樹博士は1907年、東京の麻布に小川秀樹として生まれました。上には姉が二人、兄が二人。後には弟が二人生まれ、父方の祖母と母方の祖父母も同居する大家族でした。

父親の小川琢治(たくじ)は農商務省地質調査所に勤務する地理学者であり、多趣味な人で、何かに興味をもつと、それに関する本を集めるくせがありました。

そのために、湯川博士の家は図書館のように本だらけだったといいます。

家族はみな勉強好きで、祖父は漢学と英語、母親も英語が得意でした。おかげで、子どもである湯川博士や兄弟姉妹はみな、小さなころから本を読むのが当たり前になったといいます。。

父親はいつも子どもたちに「学校の成績のために勉強するなんて、おろかなことだ。自分が好きな学問を深く学びなさい」と言い聞かせていました。

その結果、湯川博士は自主的に勉強や読書にはげむ子どもに育っていったそうです。

そんな彼の勉強法は、論語を漢字のまま意味もわからないまま音読し暗唱するというもの。

湯川秀樹は後年、素読は役に立ったが、読めないし意味も分からない文章を読むのは苦痛だったと述べています。

-

ある日──私が五つか六つの時だったろう──父は祖父に、

「そろそろ秀樹に、漢籍の素読をはじめて下さい」

と言った。

その日から私は子供らしい夢の世界をすてて、むずかしい漢字のならんだ古色蒼然たる書物の中に残っている、二千数百年前の古典の世界へ入ってゆくことになった。

---------

一口に四書、五経というが、四書は「大学」から始まる。私が一番初めに習ったのも「大学」であった。

「論語」や「孟子」も、もちろん初めのうちであった。が、そのどれもこれも学齢前の子供にとっては、全く手がかりのない岸壁であった。

まだ見たこともない漢字の群は、一字一字が未知の世界を持っていた。それが積み重なって一行を作り、その何行かがページを埋めている。

するとその1ページは、少年の私にとっては怖ろしく硬い壁になるのだった。まるで巨大な岩山であった。

「ひらけ、ごま!」

と、じゅもんを唱えて見ても、全く微動もしない非情な岸壁であった。夜ごと、三十分か一時間ずつは、必ずこの壁と向いあわなければならなかった。

祖父は机の向う側から、一尺を越える「字突き」の棒をさし出す。棒の先が一字一字を追って、

「子、曰く……」

私は祖父の声につれて、音読する。

「シ、ノタマワク……」

素読である。けれども、祖父の手にある字突き棒さえ、時には不思議な恐怖心を呼び起こすのであった。

暗やみの中を、手さぐりではいまわっているようなものであった。手に触れるものは、えたいが知れなかった。緊張がつづけば、疲労が来た。

すると、昼間の疲れが、呼びさまされるのである。不意に睡魔におそわれ、不思議な快い状態におちることがある。

と、祖父の字突き棒が本の一か所を鋭くたたいたりしていた。私はあらゆる神経を、あわててその一点に集中しなければならない。

辛かった。逃れたくもあった。

けれども時によると、私の気持ちは目の前の書物をはなれて、自由な飛翔をはじめることもあった。そんな時、私の声は、機械的に祖父の声を追っているだけだった。

---------

私はこのころの漢籍の素読を、決してむだだとは思っていない。戦後の日本には、当用漢字というものが生まれた。子供の頭脳の負担を

軽くするためには、たしかに有効であり、必要でもあろう。漢字をたくさんおぼえるための労力を他へ向ければ、それだけプラスになるにちがいない。しかし私の場合は、意味も分からずにはいっていった漢籍が、大きな収

穫をもたらしている。その後、大人の書物をよみ出す時に、文字に対する抵抗が全くなかった。漢字に慣れていたからである。慣れるということは怖ろしいことだ。ただ、祖父の声につれて復唱するだけで、知らずしらず漢字に親しみ、その後の読書を容易にしてくれたのは事実である。